200 Millionen Euro Sachschaden, Deichbrüche, zerstörte Häfen – die Sturmflut vom 20. Oktober 2023 war für die Ostseeküste die schwerste seit 150 Jahren. Dass da ordentlich was auf die Küste zukommen würde, war bereits einige Tage im Voraus klar gewesen. Aber warum konnte der Sturm trotzdem so große Schäden verursachen? Wie ist die Lage heute, ein Jahr nach der Flut?

Die Jahrtausendflut 1872 an der Ostsee

Sturmfluten sind im Norden nichts Ungewöhnliches, wobei es in den meisten Fällen die Nordseeküste trifft. Da in unseren Breiten die Tiefdruckgebiete in der Regel mit südwestlichen oder westlichen Winden einhergehen, sind Sturmhochwasser auf der Ostsee ungleich seltener. Ein Blick in die Daten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zeigt, dass sehr schwere Sturmhochwasser mit einem Wasserstand von über zwei Metern über dem Normalmittelwasser (NMW) in den letzten 150 Jahren nur drei Mal vorgekommen sind. Die Sturmflut vom 13. November 1872 mit einem Wasserstand von 3,30 Metern über dem Normalmittelwasser und bis zu 5,5 Meter hohen Wellen in der westlichen Ostsee verdeutlicht, welche Gewalt die Natur auch „auf dem Ostsee“ entfesseln kann – sie gilt aber noch immer als Jahrtausendereignis.

Damals im November 1872 hatte zunächst starker Südwestwind das Ostseewasser Richtung Baltikum gedrückt. An der deutschen Ostseeküste gab es deshalb ein Sturmniedrigwasser mit Wasserständen von einem Meter unter dem NMW, was dafür sorgte, dass große Wassermengen aus der Nordsee durch die Belte in die Ostsee gezogen wurden – die Ostsee war somit übervoll. Als der Wind von Südwest auf Nordost wechselte und sich zu einem zweitägigen Orkan auswuchs, schwappte das Wasser aus der östlichen Ostsee wie in einer Badewanne zurück an die Küsten von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In Verbindung mit dem starken Windstau kam es zu katastrophalen Schäden und den höchsten Wasserständen seit Beginn der Aufzeichnungen: Teile von Lübeck, Kiel, Eckernförde und Flensburg standen meterhoch unter Wasser, hunderte Menschen ließen ihr Leben, Tausende wurden obdachlos.

Die unterschätzte Flut?

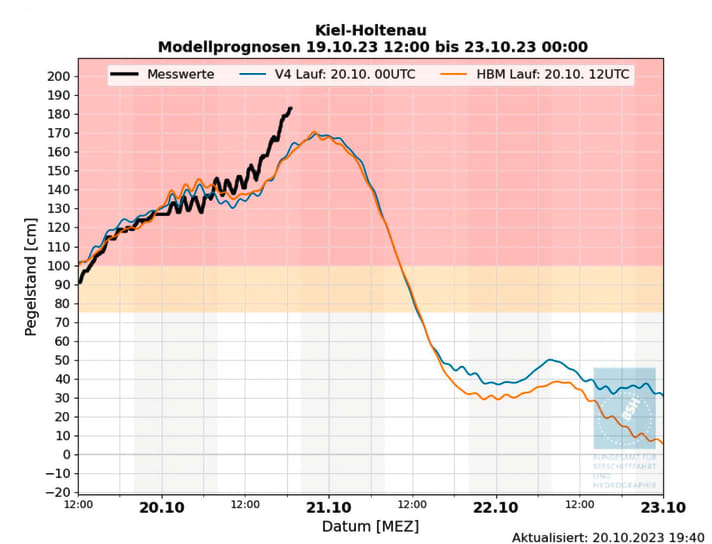

So schlimm kam es 2023 glücklicherweise nicht, trotzdem war das Sturmereignis vom 20. Oktober 2023 das schlimmste Hochwasser seit 1872. Dabei war die Großwetterlage durchaus vergleichbar: Über Nordschweden hing seit Tagen ein kräftiges Hoch, von Südwesten her näherte sich ein Sturmtief. Dadurch bildete sich direkt über der Ostsee eine Luftmassengrenze mit großen Temperatur- und Druckunterschieden aus – auf den Windvorhersagekarten dominierten deshalb bereits Tage im Voraus Orange- und Rottöne, in den Medien wurden Küstenbewohner und Bootsbesitzer bereits eindringlich gewarnt.

Bereits am Vortag des prognostizierten Sturms, dem 19. Oktober, setzte ein kräftiger Ostwind ein. Für die schleswig-holsteinische Ostseeküste meldeten die Vorhersagedienste für diesen Tag 30 bis 35 Knoten aus Ost bis Südost. Angesichts der noch milden Temperaturen waren an diesem Tag viele Windsurfer zwischen Rügen und Flensburg auf dem Wasser. Dabei fiel auf: Der tatsächliche Wind war vielerorts deutlich stärker als prognostiziert.

Der Wind war deutlich stärker als vorhergesagt

Am dänischen Spot Kegnæs beispielsweise wurde die Vorhersage um fünf bis zehn Knoten übertroffen, Böen mit über 40 Knoten bedeuteten, dass bereits am frühen Nachmittag Segel zwischen 3,0 und 3,7 m2 angesagt waren. Wer sein kleinstes Segel erst für den Folgetag eingeplant und zu Hause gelassen hatte, schaute in die Röhre.

Aber sollte das nicht alles erst das Warm-up für den richtigen Sturm am nächsten Tag sein? „Als wir an diesem Tag von Kegnæs runtergefahren sind, ahnten wir schon, dass es morgen ziemlich heftig werden könnte“, erinnert sich der Flensburger Local Tom Eierding. „Wellen und Wasserstand waren schon recht hoch und das dicke Ende sollte ja erst einen Tag später kommen.“

An dem Tag hatte ich nur drei Wellenritte, aber die waren ein Erlebnis.” (Marcus Friedrich)

Im Laufe des 20. Oktober verstärkte sich der Sturm weiter. Von Rügen bis Flensburg wurden im Tagesverlauf Windgeschwindigkeiten konstant über 50 Knoten, in Böen über 70 Knoten gemessen. Marcus Friedrich, Fotograf und passionierter Windsurfer aus Stralsund, war an diesem Tag auf Rügen unterwegs, um Ausschau nach surfbaren Spots zu halten und das Ereignis bildlich festzuhalten: „In Mukran an der Ostküste drückte der Sturm platt auflandig rein, mit meinem 3,2er Segel wäre ich hier komplett chancenlos gewesen. Also haben wir die Nordküste erkundet und sind in Kreptitz fündig geworden. Im Uferbereich war es abgedeckt, trotzdem rollten zwei bis drei Meter hohe Sets rein und der Wind kam sideoffshore. Es war schwer, überhaupt rauszukommen, an dem Tag hatte ich nur drei Wellenritte, aber die waren ein Erlebnis“, erinnert sich Marcus Friedrich.

Logohohe Wellen am Flachwasser-Spot Stein

Weiter westlich meldete die Messstation am Kieler Leuchtturm derweil Böen von 65 Knoten. Trotzdem machten sich auch hier einige Protagonisten auf die Suche nach fahrbaren Spots, darunter Leon Jamaer und Max Dröge. Leon blickt zurück: „Ich hatte natürlich gesehen, dass es ziemlich zur Sache gehen würde, deshalb wollte ich nicht weit fahren, sondern die Spots vor der Haustür checken. In Schönberg waren wir zuerst, da wurden aber schon die Steinmolen überspült, das war uns zu gefährlich. Wir haben daher überlegt, wo es einen Spot geben könnte, der ein wenig Abdeckung bietet, und sind in Stein am Nordostufer der Kieler Förde fündig geworden.

Normalerweise ist das eine flache Lagune, in der Surfschüler ihre ersten Versuche starten, aber an diesem Tag rollten aufgrund des hohen Wasserstandes logohohe Wellen über die vorgelagerte Sandbank. Mit einem 3,5er Segel war es halbwegs fahrbar für mich und durch den Sideoffshorewind waren die Wellen erstaunlich glatt. Rückblickend kann ich mich an keine besseren Wellen im Kieler Stadtgebiet erinnern. Erst hinterher haben wir dann mitbekommen, wie schlimm es an stärker exponierten Stränden gewütet hatte, das hätte ich so nicht erwartet“, beschreibt Leon seine Erlebnisse an diesem Tag.

Erst hinterher haben wir mitbekommen, wie schlimm es an einigen Stränden gewütet hatte.” (Leon Jamaer)

Auch in Kegnæs starteten einige Locals, darunter wieder Tom Eierding und Holger Beer, einen Versuch, den Sturm zu surfen. Tom berichtet: „Im Uferbereich war es etwas abgedeckt, hier konnte man teilweise mit dem 3,4er Segel noch Wellen abreiten, ohne komplett zerlegt zu werden. Weiter draußen war es ein Kampf. Um die Mittagszeit war der Wind so stark, dass keiner von uns mehr halsen konnte. Wir haben uns ins Wasser gehockt, das Segel umschlagen lassen und sind dann in die neue Richtung gestartet. Um 14 Uhr war endgültig Schluss, denn der Damm aufs Festland drohte überspült zu werden. Als wir als eines der letzten Fahrzeuge rübergefahren sind, schlugen die ersten Wellen schon über den Damm. Angesichts der Tatsache, dass der Sturm weiter zunehmen sollte, war das bedenklich. Am nächsten Morgen haben wir gelesen, dass der Damm samt Straße in der Nacht zur Hälfte weggerissen wurde.“

Sollte man bei Sturmflut surfen gehen?

Dass es einige Windsurfer auch beim stärksten Sturmhochwasser seit 150 Jahren aufs Wasser zog, daran schieden sich die Geister. Die Kommentare reichten von respektvoller Bewunderung bis hin zu Anfeindungen in den sozialen Netzwerken, nach dem Motto: „Wenn Leute um ihr Hab und Gut kämpfen, sollte man besser Sandsäcke schleppen als Surffotos posten.“

Wo die Grenze solcher Aktionen liegt, muss jeder selbst entscheiden. Sicher ist, dass man bei Extrembedingungen nur aufs Wasser sollte, wenn man die nötigen Skills und viel Erfahrung mitbringt. Auch, dass man im Notfall davon ausgehen muss, auf sich alleine gestellt zu sein, sollte einem klar sein, denn sowohl die Seenotretter als auch Rettungskräfte an Land hätten an diesem Tag wohl wichtigere Dinge zu tun gehabt, als in Not geratene Wassersportler zu retten.

Schiffsfriedhöfe in Schilksee und Damp

Dass an vielen Küstenabschnitten Ausnahmezustand herrschte, lag auch daran, dass das Sturmhochwasser deutlich höher auflief, als von den Modellen prognostiziert. In der Eckernförder Bucht stieg die Ostsee auf +2,10 Meter über dem Normalmittelwasser, in Flensburg gar auf +2,37 Meter über dem NMW – der höchste gemessene Wert seit der Jahrtausendflut von 1872. Die Folgen waren dementsprechend gravierend: Vielerorts wurden Strände und Dünengürtel zerstört, an den Steilküsten brachen teilweise mehrere Meter ab. Viele Häfen zwischen Flensburg und Lübeck wurden schwer getroffen und offenbarten am Morgen danach ein apokalyptisches Bild. In Damp und Kiel-Schilksee ragten die Masten Dutzender gesunkener Schiffe aus dem Wasser, Teile von Stegen und meterlange Motoryachten lagen auf den Kaianlagen.

Jan von der Bank, Segler und Buchautor, berichtete im Schwestermagazin YACHT bereits am späten Abend des Sturms: „Kiel-Schilksee gleicht einem Schiffsfriedhof. Was sich hier heute abgespielt hat, war eine Apokalypse, das Schlimmste, was ich im Zusammenhang mit Segeln je erlebt habe.“ Auch an vielen Campingplätzen entlang der Förden war Land unter, alleine in Waabs am Nordufer der Eckernförder Bucht spülte die Flut 150 Campingmobile weg. Und selbst auf Rügen, wo das Sturmhochwasser weniger hoch auflief, wurden massive Uferwege einfach weggerissen.

Aufräumen, aufspülen, aufrüsten

Mit dem Abflauen des Sturms begannen bereits die Aufräumarbeiten. Seitdem ging es vor allem darum, die beschädigten Uferbefestigungen instand zu setzen und die weggespülten Strände wieder aufzuspülen, denn: Ohne Strand, keine Touristen. Der Ferienort Schönberger Strand nahe Kiel stand nach dem Sturm sinnbildlich für viele andere Küstengemeinden: Der feine Sandstrand und die Dünen waren auf mehreren Kilometern Länge Geschichte, stattdessen trugen Windsurfer ihr Material nun über den steinigen Unterbau des Landesschutzdeiches ins Wasser.

Bürgermeister Peter Kokocinski erklärte nach dem Sturmereignis in den „Kieler Nachrichten“: „Wir haben auf mehreren Kilometern Länge etwa 30.000 Kubikmeter Sand verloren, seit dem Deichbau in der 80er-Jahren gab es hier noch nie so wenig Sand.”

In Schönberg starteten die Arbeiten zur Wiederherstellung des Strandes bereits im Frühjahr 2024. Viele Wochen lag ein Pumpschiff vor der Küste und beförderte tonnenweise Sand-Wasser-Gemisch ans Ufer. Zur Feriensaison waren Großteile des Strandes wieder hergestellt. Bis auch der schöne Dünengürtel, der den Strand bis vor einem Jahr vom Deich trennte, wieder durchgängig vorhanden ist, dürfte allerdings noch viel Zeit ins Land gehen - wenn nicht vorher eine neue Sturmflut zuschlägt und die Bemühungen wieder zunichte macht.

Auch interessant:

Manuel Vogel

Redakteur surf

Manuel Vogel (Jg. 1981) lebt in Kiel und stand bereits mit sechs Jahren auf dem Windsurfboard in der Surfschule seines Vaters. Nach über 15 Jahren als Windsurflehrer und seit 2003 im surf-Testteam arbeitet er seit 2013 als Redakteur für Test und Fahrtechnik. Seit 2021 ist er zudem begeisterter Wingfoiler – vor allem an der Ostsee und in den Wellen Dänemarks.