Interview: Peter Thommen & Werner Gnigler - früher Gleiten bei Leichtwind

Stephan Gölnitz

· 13.07.2025

- Interview mit Peter Thommen – über das fehlende Bindeglied in der Windsurfausrüstung

- Die Thommen-Methode: Mehr Länge und drei Finnen

- JP-Australia Magic Ride oder Super Lightwind? Von Shaper Werner Gnigler gibt’s hier die Infos aus erster Hand.

- Der JP-Australia Super Lightwind im Vergleich zu einem Slalomboard

Als Peter Thommen noch die siegreichen F2-Worldcup-Boards für Björn Dunkerbeck entwickelte, war Werner Gnigler der Shaper für die Masse - der Mann hinter den alltagstauglichen und gefragten Modelle wie F2 Xantos. Seit Gründung der Marke JP-Australia tragen sämtliche JP-Boards seine Handschrift, während Peter “Thommen” unter seinem eigenen Namen arbeitet. In der kommenden surf-Ausgabe August 2025 sind zwei aktuelle Modelle der beiden Erfolgs-Shaper im Vergleichstest, hier erzählen sie über ihre Shape-Trends für Leichtwind.

Interview mit Peter Thommen – über das fehlende Bindeglied in der Windsurfausrüstung

Peter Thommen haben wir per E-Mail erwischt, seine ausführlichen, vielseitigen und interessanten Betrachtungen zum entspannten Gleiten bei leichtestem Wind möchten wir gerne teilen. Einen ausführlichen Test des 2,65 Meter langen und 82 Zentimeter breiten Spezial-Shapes Glide 165, auch “Gleitwunder” genannt, findest du in surf 8/2025 und demnächst auch online.

Peter, du hast dich intensiv mit der Entwicklung eines Boardkonzepts zum einfachen Gleiten bei Leichtwind beschäftigt. Was war der Auslöser dafür?

Alles begann mit der Erkenntnis einiger Fakten und Beobachtungen rund um den Windsurfbrett-Markt – und auch mit den Kommentaren und Erwartungen der Windsurfgemeinde sowie deren Interpretation durch die unterschiedlichsten Akteure in diesem Bereich.

Was sind das für Beobachtungen?

Zum Beispiel zeigt sich seit Jahrzehnten, dass Windsurfzentren und -schulen durchweg gute bis hervorragende Kundenzahlen haben – Jahr für Jahr. Und dann kommt ein Unterschied zu anderen Wind-Sportarten: Kiteboard- und mittlerweile auch Wingboard-Schulen gelingt es nicht nur, ihre Einsteiger-Kurse zu verkaufen, sondern auch tatsächlich dauerhaft aktive Sportler hervorzubringen. Diesen Aspekt sieht man im Windsurfen leider seltener. Es fehlt häufig nach dem ersten Kurs die Verbindung zwischen den Schulen und den neu dazugekommenen Windsurf-Aufsteigern.

Ein großes Problem ist die hohe Einstiegshürde ins Gleitsurfen.

Woran liegt das deiner Meinung nach?

Die Gründe sind vielfältig – manche hängen miteinander zusammen, andere sind eher zufällig. Ich beschränke mich hier auf die ausrüstungsbezogenen Aspekte. Ein großes Problem ist die hohe Einstiegshürde ins Gleitsurfen. Der Weg zum ersten „Wow“-Moment, der einen fesselt, dauert länger als bei anderen Sportarten. Außerdem herrscht eine große Verwirrung über die passende Ausrüstung. Viele Schulen empfehlen zwar die aus ihrer Sicht „guten“ Boards, die aber oft völlig ungeeignet sind, um schnell, einfach und effektiv weiterzulernen. Der Sprung vom superstabilen Anfängerbrett auf ein mittelgroßes Freeride-Brett ist für viele neue Windsurfer zu groß.

Also ist das Material der Engpass?

Genau. Ich habe über die Jahre bemerkt, dass neben den Neueinsteigern auch besonders viele „Wiederkehrer“, die einige Jahre Pause eingelegt haben, mit den aktuellen, kurzen und breiten Boards nicht zurechtkommen. Sie sind frustriert, oft hoffnungslos – wollen aber auch nicht zurück zu klassischer „Old School“-Ausrüstung. Was fehlte, war ein Zwischenschritt – ein modernes, einladendes Brett, das sowohl Lernfortschritt ermöglicht als auch Freude bringt. Kein reines Anfängerbrett, sondern etwas, das eine Brücke schlägt.

Die Thommen-Methode: Mehr Länge und drei Finnen

Wie sah dein Lösungsansatz aus?

Ich wollte ein Brett, das nicht nur „früh“, sondern vor allem einfach ins Gleiten kommt. Dafür habe ich Prinzipien von früher mit neuen Ideen kombiniert. Zum Beispiel: Zwanzig Zentimeter mehr Länge als üblich – ein Bruch mit den Standards, aber ein sinnvoller. Damit kann man den Rocker strecken, vor allem aber auch den Eintrittswinkel flacher gestalten und dadurch die eigene Bugwelle leichter überwinden – also einfacher in die Gleitphase kommen.

Mit einem längeren Board kann man den Eintrittswinkel flacher gestalten...und einfacher ins Gleiten kommen.

Was bewirkt diese zusätzliche Länge noch?

Sie erlaubt mir, die Gleitfläche effizienter zu gestalten. Kleine Designelemente sorgen für eine komfortable Fahrt und machen das Board gleichzeitig lebendig, wendig und angenehm zu fahren. Außerdem erhöht die längere Outline die Längsstabilität – das gibt dem Fahrer mehr Zeit, sich bei kleinen Fehlern wieder zu fangen. Besonders in der Lernphase ist das Gold wert.

Du hast auch ein Drei-Finnen-Setup verbaut – eher ungewöhnlich für diese Boardkategorie?

Stimmt. Die Idee kam teils durch die Bedingungen mit flachen Sandbänken am Home Spot meines Partners – aber auch durch die Idee, das Board bei mehr Wind kontrollierbarer zu machen. Eine große, tiefe Finne erzeugt viel Auftrieb, mit dem Einsteiger oft nicht umgehen können. Das Drei-Finnen-Setup erleichtert das Höhelaufen und unterstützt lateral – ohne dass man erst große Geschwindigkeit braucht. Und du musst nicht gegen den kraftvollen Lift einer langen Finne ankämpfen

Und dann wären da noch die Step-Rails – was steckt hinter diesem Design?

Die Step-Rails waren eine Idee aus der „habe-ich-schon-mal-gesehen“-Kiste. Sie ermöglichen eine flachere Deck-Kontur. das kann bei surf-SUPs interessant sein oder wenn jemand auf dem Waveboard ein flacheres Deck wünscht. Ich habe das ins Freeride adaptiert, für eine dünnere und profilierte Rail-Kontur. Für viele Fahrer bedeutet das leichteres, einfacheres Gleitsurfen mit dennoch guter Leistung. Dicke Rail erfordern mehr Krafteinsatz und Technik, aber auf sehr Performance-orientierten Boards würde ich Step Rails nicht einsetzen. Zudem ermöglichen Step-Rails auf breiteren Freerideboards eine zentralere, weniger anspruchsvolle Fußschlaufenposition, bei dennoch bequemem Stand in den Schlaufen. Sie machen das Brett auch steifer – das ist ein netter Nebeneffekt. Und ja: Ich finde, sie sehen cool aus.

Wie fällt das Feedback zu deinem Glide-Design aus?

Die Vielfalt an Menschen, die diesem Board eine Chance gegeben haben, ist beeindruckend – vom Wochenendfahrer bis zum Hardcore-Enthusiasten. Viele berichten, dass es ihre Zeit auf dem Wasser massiv verändert hat. Sie fahren häufiger, an mehr Tagen, mit weniger Frust – und entwickeln sich dadurch schneller weiter. Einige nutzen das Glide als Ergänzung zu ihren anderen Boards, für andere ist es eine Ein-Board-Lösung.

Peter, vielen Dank für das Gespräch und deine spannenden Einblicke!

Sehr gerne!

JP-Australia Magic Ride oder Super Lightwind? Von Shaper Werner Gnigler gibt’s hier die Infos aus erster Hand.

JP-Shaper Werner Gnigler trafen wir am Gardasee und befragten ihn zu dem von uns für surf 8/2025 getesteten JP Super Lightwind und auch zum größten Freerideboard, dem Magic Ride 158, das ebenfalls als Leichtwind-Gleitboard in Frage kommt.

Ihr habt ja neben dem hier liegenden Super Lightwind auch einen ähnlich großen Magic Ride im Programm. Wie ist der innerhalb eurer Range positioniert?

Der größte Magic Ride mit 158 Litern ist ganz klar als Umsteigerboard gedacht – also als erstes Gleitboard nach dem Anfängerboard. Damit gelingt der Einstieg ins Gleiten wirklich einfach. Er ist etwas länger als die anderen Magic Rides, hat genug Volumen und alle notwendigen Fußschlaufenpositionen, sodass man für jedes Fahrkönnen die passende Einstellung findet. Besonders das passive Angleiten wird dadurch erleichtert.

Der 158er unterscheidet sich deutlich von den kleineren Modellen der Magic-Ride-Reihe. Er ist nicht einfach nur ein hochskaliertes Modell, sondern wurde bewusst etwas länger gebaut. Wir wollten ein Board schaffen, das speziell für alle gedacht ist, die vom Anfänger- aufs Gleitboard umsteigen. Das ist schließlich die größte Hürde in unserem Sport. Auf den typischen Anfängerboards mit Schwert lernt man schnell, oft mit kleinen Segeln. Aber der Schritt zum echten Gleitboard ist eine ganz andere Geschichte. Man braucht nicht nur Zeit und Geduld, sondern auch die richtigen Bedingungen – und das passende Material. Wenn man aber einmal gleitet, ist es um einen geschehen – dann wird man Windsurf-Fan, gar keine Frage. Und genau um diesen Moment geht es. Dafür muss man die sogenannte „Gleithürde“ überwinden – und das geht nur mit einem Board, das früh und stabil ins Gleiten kommt. Der Magic Ride 158 ist da ideal.

Der Super Lightwind richtet sich an Surfer, die schon sicher bei Gleitwind unterwegs sind

Das Board, das hier gerade liegt – der Super Lightwind – richtet sich an eine andere Zielgruppe: an Surfer, die bereits sicher bei Gleitwind unterwegs sind, etwas schwerer sind, große Segel fahren oder an einem Spot mit wenig Wind wohnen. Wir haben davon inzwischen mehrere Generationen auf den Markt gebracht, und es war immer eines der erfolgreichsten Boards in unserem Programm. Als Einzelshape war es von den Verkaufszahlen her konstant sehr stark, weil es einfach eine große Zielgruppe bedient: Surfer, die auch bei wenig Wind sportlich unterwegs sein wollen.

Denn letztlich geht es ja nicht nur darum, „irgendwie“ über den See zu fahren – man will ein Erlebnis. Das Board soll lebendig über das Wasser fliegen und ein richtig sportliches Fahrgefühl erzeugen. Gerade bei so großen Boards ist es nicht einfach, das im Shape umzusetzen. Aber genau das haben wir mit dem Super Lightwind immer im Blick gehabt.

Was gibt es denn an Alternativen in dieser Größenordnung? Wie sieht es mit einem großen Supersport oder Slalomboard aus – und wie genau unterscheidet sich der Super Lightwind davon?

Die größten Supersport- und Slalomboards haben deutlich weniger Volumen und auch nicht die Breite. Der Super Lightwind misst 92 cm – der größte Slalom liegt bei etwa 85 cm, der Supersport glaube ich irgendwo um die 82 cm. Da besteht schon ein deutlicher Unterschied. Und wir alle wissen: Breite bedeutet Gleitfläche – und Gleitfläche bringt dich ins Gleiten. Zusätzlich ist der Super Lightwind etwas länger als ein Slalom- oder Supersportboard. Das hilft, die Gleitschwelle früher zu überwinden, besonders bei wenig Wind und großen Segeln.

Bei Boards gibt es ja immer eine empfohlene Range an Segelgrößen. Was ist hier realistisch, gerade in Kombination mit der 56 cm-Finne, die serienmäßig dabei ist?

Nach oben hin kann man alles fahren, was gängig ist – bis zu 9 m² ist kein Problem. Die verschiedenen Segelhersteller haben da unterschiedliche Modelle, aber 9 m² ist definitiv eine solide Obergrenze. Ich würde sagen, ab etwa 7,7 m² macht das Setup Sinn. Wenn man beispielsweise ein 8,7er-Segel fährt – das wäre ideal. Das passt perfekt zur 56er-Finne und der Boardauslegung. Mit einem 7,7er-Segel und starkem Wind ist die Finne fast schon etwas groß. Kein anderes Boardmodell in dem Segment hat serienmäßig so eine große Finne. Damit ist man gut gerüstet für wenig Wind mit großen Segeln – vor allem für schwerere Surfer. Für leichtere Fahrer ist das Board meist schon zu groß, die brauchen gar nicht so viel Volumen. Die große Finne zusammen mit der breiten Fläche sorgt auch dafür, dass das Board stabil durch Windlöcher gleitet.

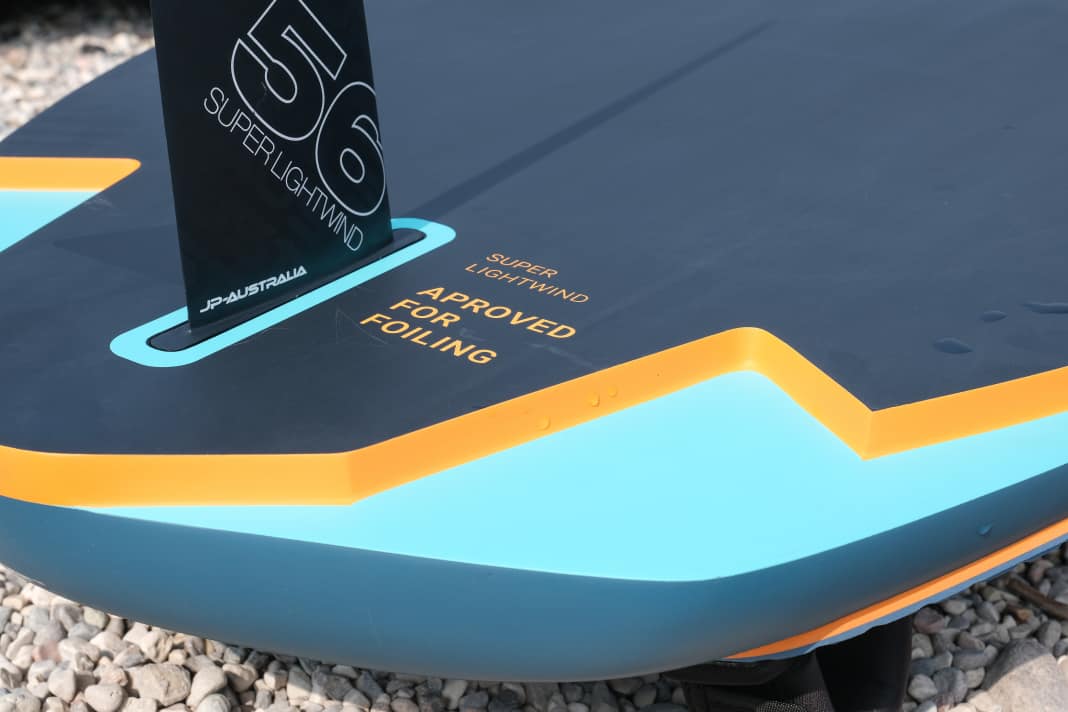

Der JP-Australia Super Lightwind im Vergleich zu einem Slalomboard

Der Super Lightwind wirkt insgesamt ein bisschen dünner als ein Slalomboard – gerade im Heck. Auch im Vergleich zum Supersport?

Ja, der Supersport ist da relativ ähnlich, aber wir haben beim Super Lightwind im Vergleich zur Vorgängergeneration den Deckshape noch harmonischer gestaltet. Slalomboards haben meist sehr „boxy“ Rails, da stehst du mit der Ferse ganz außen. Das funktioniert gut bei Boards, die mit viel Druck gefahren werden, wie im Slalom. Da musst du voll dagegen drücken.

Du meinst den Bereich von der Schlaufe bis zum Rail?

Genau, die sogenannte Schulter. Beim Super Lightwind wollten wir, dass man komfortabler steht – gerade weil er auch Foil-tauglich ist. Mit kantigen Rails hat man beim Foilen null Kontrolle, da liegt entweder die Ferse zu tief oder du stehst komplett flach auf dem Deck – beides ist nicht optimal. Mit einem gleichmäßigen Deckshape lassen sich die verschiedenen Fußschlaufenpositionen sinnvoll nutzen. Wenn ich zum Beispiel die innenliegende Schlaufenposition fahre – was beim Slalomboard gar nicht vorgesehen ist – brauche ich ein gleichmäßig geformtes Deck, damit ich immer bequem stehe.

Der Lightwind wirkt im Heck schon fast slalomartig – aber vorne fällt die Volumenverjüngung geringer aus, oder?

Ja, er ist in der Dicke gleichmäßiger aufgebaut. Wir haben nur eine leicht vertiefte Mastspur. Das Board ist insgesamt länger und hat eine gleichmäßigere Volumenverteilung, was das passive Angleiten stark erleichtert. Slalomboards haben dagegen extrem viel Volumen im Heck und sehr wenig im Bugbereich – denn die Fahrer pumpen sich aktiv ins Gleiten. Das funktioniert bei sportlichen Surfern, die wissen, was sie tun. Unsere Zielgruppe will aber passiv ins Gleiten kommen – besonders mit großen Segeln, die ja schwerer zu handhaben sind. Wenn vorne zu wenig Volumen ist, sinkt das Board dort zu tief ein – und das erschwert den Gleitstart zusätzlich. Durch die gleichmäßige Volumenverteilung und die längere Outline überwindet das Board die Gleitschwelle viel leichter.

Ich bin neulich ein 85 cm breites Slalomboard gefahren, das war beim Angleiten echt schwierig. Wenn wir uns das Unterwasserschiff hier anschauen – was unterscheidet es konkret vom größten Slalomboard? Rockerlinie, Cutouts, etc.?

Die entscheidende Frage ist immer: Wie viel nutzbare Gleitfläche habe ich wirklich? Bei extrem breiten Boards – wie hier oder bei großen Slalomboards – sind Cutouts wichtig. Sie reduzieren nicht nur die benetzte Fläche im Heck, sondern verbessern vor allem die Kontrolle bei mehr Wind. Wenn ein Board mit massivem Heck ohne Cutouts leicht auf die Leekante kippt, entsteht sofort Gegendruck, und es schaukelt von Luv nach Lee – das macht es instabil. Cutouts brechen diesen Effekt. Beim Super Lightwind haben wir die Fläche aber nicht so radikal reduziert wie bei einem Slalomboard – dort reichen die Cutouts oft weit nach vornee.

Weil man bei Slalomboards extremen Release will?

Genau. Aber man braucht trotzdem genügend Fläche um die Finne herum – sonst hat man keinen Finnendruck. Wenn wir bei der Entwicklung neben der Finne zu viel wegnehmen, spürt man das sofort: plötzlich kein Feedback mehr. Die große Finne, wie sie im Super Lightwind verbaut ist, braucht Gegendruck – mehr als eine Hightech-Slalomfinne, die viel schneller fährt. Deshalb verzichten wir hier auf die tiefen Double-Steps wie bei Slalomboards. Die würden zwar mehr Release geben, aber auch Volumen nehmen – was zu Lasten des Auftriebs beim Angleiten oder in der Halse gehen würde. Es ist ein Kompromiss zwischen Angleitfläche und reduzierter benetzter Fläche. Übrigens: Selbst die kleinen Cutouts am Heck bewirken spürbar etwas. Wenn man die einfach füllen würde, wäre das Board gleich träger. Gerade bei einem großen Board ist das Gleitgefühl wichtig – es soll sich klein und agil anfühlen, sobald es gleitet. Genau da setzen solche Feinheiten an.

Du hast das passive Angleiten erwähnt – zeigt sich das auch im Verlauf der Rockerlinie?

Ja, auf jeden Fall. Die flache Zone im Heck ist bei allen Performanceboards etwa 80 cm lang – das ist standardisiert. Aber der Unterschied liegt im Übergang zur Kurve im Mastfußbereich. Bei einem längeren Board verläuft diese Kurve gestreckter – das Wasser gleitet leichter darunter hindurch. Eine starke Aufbiegung schiebt Wasser vor sich her – da muss man aktiv pumpen, um sie zu überwinden. Eine flache Kurve lässt das Wasser „durchfließen“. In der Gleitfläche hinten fahren alle Boards eher mit wenig V – für hohe Wasserlage und Speed. Vorne setzen wir etwas mehr V ein – das hilft beim Aufsetzen im Kabbelwasser und beim Aufkanten für die Halse, gerade bei einem breiten Brett.

Der Super Lightwind ist aber gar nicht so viel länger als ein Slalomboard, oder?

Nein, er misst etwa 2,38 m – die größten Slalomboards liegen bei 2,25 bis 2,28 m. Lustigerweise sind die Slalomboards mit weniger Volumen oft länger als die großen – einfach weil man beim Slalom bei den großen Boards möglichst wenig Fläche vorne haben will, die bremsen könnte. Aber selbst der sportlichste Freerider fährt eben nicht im absoluten Grenzbereich wie ein Worldcup-Fahrer.

Was lässt sich zum Railshape sagen? Die Rails wirken weniger bullig als beim Vorgänger.

Stimmt. Wie schon gesagt: Der Deckshape ist entscheidend – aber er beeinflusst natürlich auch das Unterwasserschiff. Wir haben hinten eine klare, definierte Kante, vorne ein bisschen mehr „tucked under“, damit man komfortabel steht und gut durch die Halse kommt. Das Board muss in allen Schlaufenpositionen funktionieren – innen und außen. Beim Slalomboard gibt es nur eine: die Vollgasposition außen.

Ich kenne die vorherige Version des Super Lightwind. Die hatte noch ziemlich boxige Kanten und hinten eine sehr ausgeprägte Outline.

Genau. Der hintere Fuß war damals entweder in der Vollgasposition – oder unbequem. Auch die kantigen Rails waren für die innenliegende Fußschlaufenposition nicht ideal. Das alles haben wir jetzt überarbeitet. Der Vorgänger war schon sehr erfolgreich – aber der Level ist mittlerweile so hoch, dass man selbst mit kleinen Optimierungen den Einsatzbereich erweitern und den Fahrspaß steigern kann. Genau darum geht es bei einer Weiterentwicklung.

Und was würdest du beim Angleitverhalten sagen – konkret in Knoten? Zum Beispiel bei einem Fahrer mit 85 Kilo und einem 8,7 m² Segel?

So um die zehn bis 12 Knoten – mit leichtem Anpumpen. Das ist ein realistischer Wert. Mit einem Foil kommt man vielleicht bei zwei bis drei Knoten weniger ins Fahren – aber das ist dann ein ganz anderes Fahrgefühl. Da gleitet man zwar schnell los, fährt aber unter Umständen auch nur mit 15 km/h rum. Der Super Lightwind ist für genau die Bedingungen gemacht, wo viele andere Boards noch nicht gleiten – und wenn er einmal gleitet, bleibt er stabil im Fahrmodus. Da setzt dann zusätzlich der Fahrtwind ein, das Brett fliegt übers Wasser, und der Spaß beginnt.